遺言・相続・信託 弁護士費用(最終改訂:2025年09月)

※以下の費用は弁護士に支払うべき費用ないし報酬です。

※ 実費(各種証明書類を取得する際に公務所に納付する手数料、郵送費用、裁判所に納付する印紙代など)については、別途、必要となります。

※ 複数の手続きを当事務所に依頼される場合には、弁護士費用を減額調整する場合があります。

◆法律相談

| 初回相談 | 60分まで 無料 60分経過後 30分ごと 7700円(税込) |

| 2回目以降 | 30分ごと 7700円(税込) |

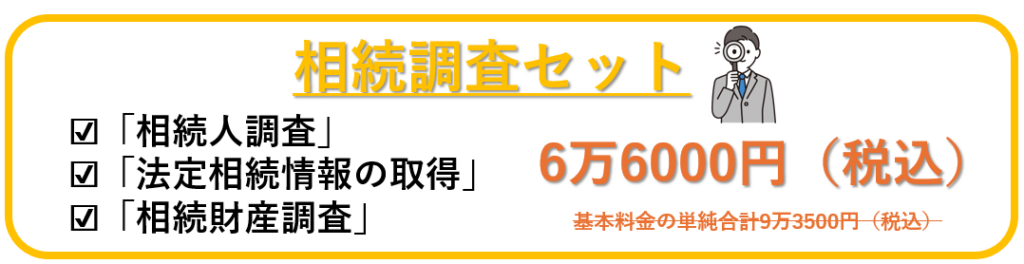

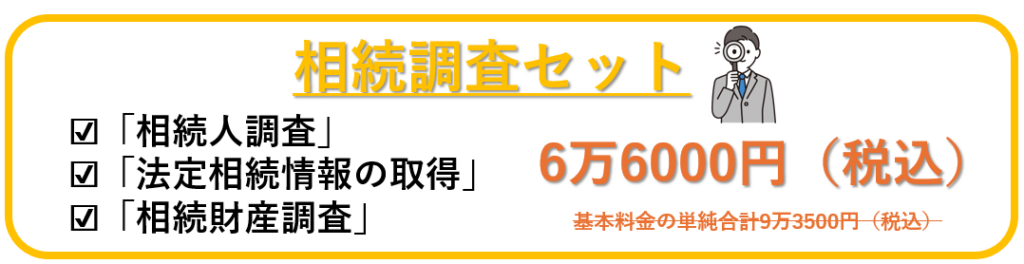

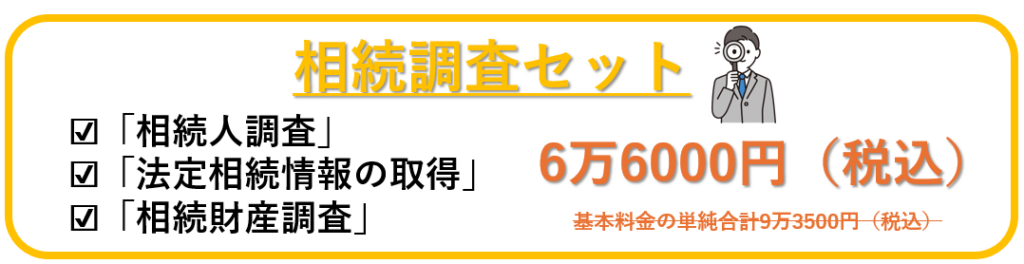

◆相続調査

相続人調査(戸籍収集)

【基本料金】3万8500円(税込)

【基本料金】に含むもの = 相続人数6名まで

【超過料金】相続人7人目から、追加1名あたり 5500円(税込)

(実費)※戸籍収集に要した実費(役所手数料・郵送料)は別途、必要

▼関連する記事はこちら▼

▶相続人調査・戸籍謄本取り寄せ

法定相続情報の取得

【基本料金】1万1000円(税込)

※必要な戸籍を全て相続人が提供する場合は、この費用のみ。

※必要な戸籍を当事務所が収集する場合は、上記「相続人調査」費用も必要

相続財産調査

【基本料金】4万4000円(税込)

※ 当事務所の料金のほか実費(対象機関手数料、郵便料)が別途必要です。

【基本料金】に含まれるもの

| 預貯金 | 取引履歴の照会 残高証明書の発行 金融機関の全店照会 | 5口座まで 5口座まで 金融機関3社まで |

| 不動産 | 名寄帳・固定資産評価証明書 不動産登記情報 | 2市区町村まで 6物件まで |

| 証券 | 取引履歴の照会 残高証明書の発行 証券保管振替機構への照会 | 証券会社1社まで 証券会社1社まで 含む |

| 保険 | 保険会社への保険照会 | 保険会社2社まで |

| 公証人 | 遺言公正証書の有無照会 | 含む |

【追加料金】となるもの ※すべて(税込)

| 預貯金 | 取引履歴の照会 残高証明書の発行 金融機関の全店照会 | 1講座あたり5500円 1講座あたり5500円 金融機関1社あたり1万1000円 |

| 不動産 | 名寄帳・固定資産評価証明書 不動産登記情報 | 1市区町村あたり 2万2000円 1筆あたり 1100円 |

| 証券 | 取引履歴の照会 残高証明書の発行 | 証券会社1社あたり 5500円 証券会社1社あたり 5500円 |

| 保険 | 保険会社への保険照会 | 保険会社1社あたり 5500円 |

※その他 上記に含まれない財産調査は別途見積もりを作成いたします。

◆遺産分割協議

(1)着手金

任意交渉・ 33万円(税込)

(6時間まで。超過分は1時間につき2万2000円(税込))

調停・・・ 44万円(税込)

(任意交渉から移行の場合、追加着手金11万0000円(税込))

(6期日まで。超過分は1期日につき3万3000円(税込))

審判・・・ 55万円(税込)

(調停から移行の場合、追加着手金11万0000円(税込))

(6期日まで。超過分は1期日につき3万3000円(税込))

※1 遺産分割協議を行う場合、その前提として、相続調査(相続人調査+相続財産調査)を行う必要があるため、遺産分割協議の着手金には、相続調査セットの弁護士費用(基本料金)が含まれています。したがって、相続調査を別途、ご依頼済みの方については、相続調査にかかる弁護士費用(基本料金)を控除させて頂きます。但し、相続調査にかかる弁護士費用のうち超過料金が生じる場合には、その部分については、遺産分割協議の着手金とは別に、その追加料金が必要となります。

例1:遺産分割協議(調停)を依頼する前に、相続調査セットを依頼していた場合

遺産分割協議(調停)を依頼時に必要な金額37万4000円(税込)

= 着手金の金額44万円(税込) - 相続調査セットの6万6000円(税込)

例2:遺産分割協議(調停)から依頼し、相続調査部分の超過料金が発生する場合

着手金金額44万円(税込)(相続調査セットの基本料金が含まれる)

そのうえで、相続調査を実施したところ、超過料金が発生

=相続調査部分の追加料金については、別途、必要となります。

※2 相続人の範囲や遺産の範囲、相続分を指定した遺言の効力などについて争いがあり、相続人の確定、遺産の範囲に関する確認、遺言の有効または無効確認の訴えを提起する(された)場合などには、法的手続きごとに、別途、弁護士費用が必要になります。

※3 遺産分割協議の「相手方になる相続人」が5人以上の場合、5人目以降1人あたり、追加着手金1万1000円(税込)となります。

※4 遺産分割協議を「依頼される相続人」が2人以上の場合、2人目以降1人あたり、追加着手金3万3000円(税込)となります。

※5 寄与分・特別寄与料を定める処分調停などを別途申し立てる場合又は申し立てられた場合には、別途、その追加着手金が必要です。

(2)報酬金

得られた経済的利益:3000万円以下の場合

報酬金の額:経済的利益の額の16.5%(但し下限報酬額55万円(税込))

得られた経済的利益:3000万円を超え、3億円以下の場合

報酬金の額:経済的利益の額の11%+165万円(税込)

得られた経済的利益:3億円を超える場合

報酬金の額:経済的利益の額の0.55%+1815万円(税込)

※1 「得られた経済的利益」とは、任意交渉・調停・審判(又は訴訟)を経て、最終的に獲得した財産の合計額とします。但し、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には、最終的に獲得した時点での市場評価を基準とした時価を基準とします。

※2 依頼された相続人が複数人の場合、依頼された方々の「得られた経済的利益」の合計額を用いて報酬金の額を算定し、依頼された相続人の方々の「得られた経済的利益」の割合に応じて按分して、各相続人に請求させて頂きます。報酬金が下限報酬額となる場合も、取得割合に応じて按分となります。

計算例 依頼者Aの「得られた経済的利益」=3000万円

依頼者Bの「得られた経済的利益」=2000万円

依頼者ABの「得られた経済的利益」の合計額=5000万円

報酬金の額 715万円(=(5000万円×11%)+165万円)

依頼者Aの負担する報酬金 429万円(=715万円×3/5)

依頼者Bの負担する報酬金 286万円(=715万円×2/5)

※3 「得られた経済的利益」から算出した報酬額が、下限報酬額を下回る場合は、下限報酬額を報酬金の額とします。

▼関連する記事はこちら▼

◆遺産分割協議書作成サポート

※ 遺産分割について紛争性がない場合の遺産分割協議書の作成です。

※ 相続人間で遺産分割の内容で合意していることが必要です。

※ 全ての相続人から依頼を受ける形であることが必要です。

| 遺産総額 | 弁護士費用の額 |

| 2000万円以下の場合 | 11万円(税込) |

| 2000万円を超え、5000万円以下の場合 | 16万円5000円(税込) |

| 5000万円を超え、1億円以下の場合 | 22万円(税込) |

| 1億円を超える場合 | 27万5000円(税込) |

▼関連する記事はこちら▼

▶遺産分割協議書の作成のポイント

◆遺留分侵害額請求(請求したい方・された方)

(1)着手金

任意交渉・ 33万円(税込)

(6時間まで。超過分は1時間につき2万2000円(税込))

調停・・・ 44万円(税込)

(任意交渉から以降の場合、追加着手金11万0000円(税込))

(6期日まで。超過分は1期日につき3万3000円(税込))

訴訟・・・ 55万円(税込)

(調停から以降の場合、追加着手金11万0000円(税込))

(6期日まで。超過分は1期日につき3万3000円(税込))

※ 被請求側(請求される側)の場合は、上記の着手金に加算 +11万円(税込)

例1:遺産分割協議(調停)を依頼する前に、相続調査セットを依頼していた場合

遺産分割協議(調停)を依頼時に必要な金額37万4000円(税込)

= 着手金の金額44万円(税込) - 相続調査セットの6万6000円(税込)

例2:遺産分割協議(調停)から依頼し、相続調査部分の超過料金が発生する場合

着手金金額44万円(税込)(相続調査セットの基本料金が含まれる)

そのうえで、相続調査を実施したところ、超過料金が発生

=相続調査部分の追加料金については、別途、必要となります。

※2 相続人の範囲や遺産の範囲、相続分を指定した遺言の効力などについて争いがあり、相続人の確定、遺産の範囲に関する確認、遺言の有効または無効確認の訴えを提起する(された)場合などには、法的手続きごとに、別途、弁護士費用が必要になります。

※3 協議の相手方になる相続人が5人以上の場合、5人目以降1人あたり、追加着手金1万1000円(税込)となります。

※4 依頼される相続人が2人以上の場合、2人目以降1人あたり、追加着手金3万3000円(税込)となります。

※5 寄与分・特別寄与料を定める処分調停などを別途申し立てる場合又は申し立てられた場合には、別途、追加着手金が必要です。

(2)報酬金

得られた経済的利益:3000万円以下の場合

報酬金の額:経済的利益の額の16.5%(但し下限報酬額55万円(税込))

得られた経済的利益:3000万円を超え、3億円以下の場合

報酬金の額:経済的利益の額の11%+165万円(税込)

得られた経済的利益:3億円を超える場合

報酬金の額:経済的利益の額の0.55%+1815万円(税込)

※1 「得られた経済的利益」とは、任意交渉・調停・審判(又は訴訟)を経て、最終的に獲得した財産の合計額とします。但し、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には、最終的に獲得した時点での市場評価を基準とした時価を基準とします。

※2 依頼された相続人が複数人の場合、依頼された方々の「得られた経済的利益」の合計額を用いて報酬金の額を算定し、依頼された相続人の方々の「得られた経済的利益」の割合に応じて按分して、各相続人に請求させて頂きます。報酬金が下限報酬額となる場合も、取得割合に応じて按分となります。

※3 「得られた経済的利益」から算出した報酬額が、下限報酬額を下回る場合は、下限報酬額を報酬金の額とします。

▼関連する記事はこちら▼

請求できる遺留分侵害額を知る方法(遺留分侵害額の計算の方法)

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

◆不正に引き出された預貯金・使途不明金の返還請求

1 調査

(財産調査)相続人の範囲および相続財産に関する資料が必要。

それらの資料の収集を当事務所に依頼する場合、

「相続調査セット」6万6000円(税別)の依頼が必要。

調査内容が【基本料金】に収まらない場合は【追加料金】が必要

(医療調査)これに加えて医療記録、介護記録等の収集が必要。

それらの資料の収集を当事務所に依頼する場合、

「医療記録等調査費用」【基本料金】・・・・・5万5000円(税込)

【基本料金】に含まれるもの

要介護認定の関連資料の市区町村への照会・・含む

カルテ・診療記録・診断書・・・・・・・・・3病院(施設)まで

【追加料金】となるもの

カルテ・診療記録・診断書・・1病院(施設)あたり 2万2000円(税込)

2 分析

財産資料、医療記録、介護記録等を分析し、

返還請求をし得るか否か等を分析する費用・・・・・5万5000円(税込)

3 返還請求

ⅰ)遺産分割協議の中で返還請求を実現できる場合

→ 遺産分割協議の着手金と報酬金の中で算定する(独立した算定せず)

ⅱ)遺産分割協議の中では返還請求を実現できない場合(地裁の訴訟が必要)

(1)着手金

a)遺産分割協議 を「受任している場合」 11万円(税込)

b)遺産分割協議 を「受任してない場合」 33万円(税込)

(2)報酬金

得られた経済的利益:3000万円以下の場合

報酬金の額:経済的利益の額の16.5%(但し下限報酬額55万円(税込))

得られた経済的利益:3000万円を超え、3億円以下の場合

報酬金の額:経済的利益の額の11%+165万円(税込)

得られた経済的利益:3億円を超える場合

報酬金の額:経済的利益の額の0.55%+1815万円(税込)

※1 「得られた経済的利益」とは、訴訟で、最終的に獲得した財産の合計額とします。但し、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には、最終的に獲得した時点での市場評価を基準とした時価を基準とします。

※2 依頼された相続人が複数人の場合、依頼された方々の「得られた経済的利益」の合計額を用いて報酬金の額を算定し、依頼された相続人の方々の「得られた経済的利益」の割合に応じて按分して、各相続人に請求させて頂きます。報酬金が下限報酬額となる場合も、取得割合に応じて按分となります。

※3 「得られた経済的利益」から算出した報酬額が、下限報酬額を下回る場合は、下限報酬額を報酬金の額とします。

▼関連する記事はこちら▼

親の預貯金を使い込まれてしまった場合の対処法

◆相続放棄

【基本料金】11万0000円(税込)

この費用の中には「相続調査セット」の【基本料金】が含まれます。

「相続調査セット」の【基本料金】の範囲を超えて【追加料金】が生じる場合、その【追加料金】も必要になります。

【相続放棄・追加料金】

① 債権者対応(連絡・調整など/5社まで)・・・・追加 5万5000円(税込)

(6社目以降、1社あたり)・・・・・追加 2万2000円(税込)

② お急ぎの場合(期限まで1ヶ月を切る場合)・・・追加 2万2000円(税込)

③ 相続放棄の期間伸長の審判申立を行う場合・・・・追加 2万2000円(税込)

④ 相続人の方が海外居住の場合・・・・・・・・・・追加 11万0000円(税込)

⑤ 再転相続の事案の場合・・・・・・・・・・・・・追加 11万0000円(税込)

⑥ 相続発生から3ヶ月以上経過している場合・・・・追加 11万0000円(税込)

【追加の依頼人がいる場合】

追加で相続放棄を依頼される方1名あたり・・・・追加 5万5000円(税込)

【相続放棄・申述受理報酬】

相続放棄の申述が受理されたとき 1名あたり受理報酬 3万3000円(税込)

▼関連する記事はこちら▼

相続放棄をしたい方へ

◆遺言書 検認申立(遺言書が見つかった際の手続きサポート)

【基本料金】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11万0000円(税込)

この費用の中には「相続調査セット」の【基本料金】が含まれます。

「相続調査セット」の【基本料金】の範囲を超えて【追加料金】が

生じる場合、その【追加料金】も必要になります。

【追加料金】

検認期日への弁護士同行の場合・・・・・・・・・追加 3万3000円(税込)

▼関連する記事はこちら▼

遺言書の検認とは、どのような手続きですか?

遺言書の検認(家庭裁判所への手続き)

◆遺言無効確認訴訟

1 遺言の無効を主張する(無効確認請求訴訟を提起)

着手金 44万円 (6期日まで。超過分は1期日につき3万3000円(税込))

遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)提起する場合

遺留分侵害額請求訴訟の着手金 55万円(税込)→22万円(税込)

報酬金 ◯ 勝訴の場合(遺言が無効となった場合)

引き続き遺産分割事件をご依頼されるとき

→ 0円(=遺産分割事件の着手金と報酬金を頂きます)

✕ 敗訴の場合(遺言が有効となった場合)

ⅰ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求し、同請求認容

→ 遺留分侵害額請求事件の報酬金を頂きます

ⅱ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求しておらず、

引き続き遺留分侵害額請求事件をご依頼されるとき

→ 遺留分侵害額請求事件の着手金と報酬金を頂きます

ⅲ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求しておらず、

ご依頼を終了されるとき

→ 遺言の内容にかかわらず、

遺産総額に依頼者の法定相続分を乗じた金額の10%

(最低額 55万円(税込))

2 遺言の有効を主張する場合(無効確認請求の被告 or 有効確認請求の原告)

着手金 44万円 (6期日まで。超過分は1期日につき3万3000円(税込))

遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)提起された場合

遺留分侵害額請求訴訟の着手金 66万円(税込)→33万円(税込)

報酬金 ◯ 勝訴の場合(遺言が有効となった場合)

ⅰ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求され、同認容

→ 0円(=遺留分侵害額請求事件の報酬金を頂きます)

ⅱ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求され、

そちらの請求も認められなかったとき

→ 0円(=遺留分侵害額請求事件の報酬金を頂きます)

ⅲ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求されておらず、

その後に遺留分侵害額請求事件を提起され、その依頼されるとき

→ 0円(=遺留分侵害額請求事件の着手金と報酬金が必要)

ⅳ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求されておらず、

ご依頼を終了されるとき

→ 遺言により依頼者が得る経済的利益の額の10%

(最低額 55万円)

✕ 敗訴の場合(遺言が無効となった場合)

ⅰ)引き続き、遺産分割事件をご依頼されるとき

→ 0円(=遺産分割事件の着手金と報酬金が必要)

ⅱ)遺産分割事件をご依頼されず、ご依頼を終了されるとき

→ 遺言の内容にかかわらず、

遺産総額に依頼者の法定相続分を乗じた金額の10%

(最低額 55万円)

◆特別縁故者 財産分与申立 (特別な関係があった方が財産を受け取る手続き)

【基本料金】・・・・・・・・・・・・・・・16万5000円(税込)

この費用の中には「相続調査セット」の【基本料金】が含まれます。

「相続調査セット」の【基本料金】の範囲を超えて【追加料金】が

生じる場合、その【追加料金】も必要になります。

【追加料金】

①弁護士が裁判所に出向く場合、1回あたり・・・追加 2万2000円(税込)

②弁護士の出張が必要な場合、1出張あたり・・・追加 5万5000円(税込)

◆死後離縁許可

別途、見積もります。

◆失踪宣告(行方不明者がいる場合の相続手続きサポート)

【基本料金】・・・・・・・・・・・・・・・16万5000円(税込)

この費用の中には「相続調査セット」の【基本料金】が含まれます。

「相続調査セット」の【基本料金】の範囲を超えて【追加料金】が

生じる場合、その【追加料金】も必要になります。

【追加料金】

①弁護士が裁判所に出向く場合、1回あたり・・・追加 2万2000円(税込)

②弁護士の出張が必要な場合、1出張あたり・・・追加 5万5000円(税込)

◆特別代理人の選任申立

【基本料金】・・・・・・・・・・・・・・・16万5000円(税込)

この費用の中には「相続調査セット」の【基本料金】が含まれます。

「相続調査セット」の【基本料金】の範囲を超えて【追加料金】が

生じる場合、その【追加料金】も必要になります。

【追加料金】 ①弁護士が裁判所に出向く場合、1回毎・追加 2万2000円(税込)

②弁護士の出張が必要な場合、1出張毎・追加 5万5000円(税込)

◆相続財産清算人の選任申立・不在者財産管理人の選任申立(相続人がいない場合の財産管理)

【基本料金】・・・・・・・・・・・・・・・33万0000円(税込)

この費用の中には「相続調査セット」の【基本料金】が含まれます。

「相続調査セット」の【基本料金】の範囲を超えて【追加料金】が

生じる場合、その【追加料金】も必要になります。

相続放棄を当事務所に依頼していた方が、全ての相続人の相続放棄が終了した後に、引き続き相続財産清算人の選任を依頼される場合は、基本料金を減額し、基本料金を16万5000円(税込)とします。

【追加料金】

①弁護士が裁判所に出向く場合、1回あたり・・・追加 2万2000円(税込)

②弁護士の出張が必要な場合、1出張あたり・・・追加 5万5000円(税込)

◆寄与分・特別寄与料(に関する処分調停申立)

(1)着手金

調停・・・ 22万円(税込)

(6期日まで。超過分は1期日につき3万3000円(税込))

審判・・・ 33万円(税込)

(調停から以降の場合、追加着手金11万0000円(税込))

(6期日まで。超過分は1期日につき3万3000円(税込))

(2)報酬金

得られた経済的利益:300万円以下の場合

報酬金の額:経済的利益の額の27.5%(税込)

得られた経済的利益:300万円を超え、3000万円以下の場合

報酬金の額:経済的利益の額の22%+16万5000円(税込)

得られた経済的利益:3000万円を超え、3億円以下の場合

報酬金の額:経済的利益の額の16.5%+165万円(税込)

得られた経済的利益:3億円を超える場合

報酬金の額:経済的利益の額の11%+1650万円(税込)

▼関連する記事はこちら▼

特別受益と寄与分とは?弁護士が特別受益・寄与分で損をしないための3Stepを解説

◆保全手続

着手金:

基本

訴訟事件基準で算定した着手金の額の2分の1(最低11万円)

審尋又は口頭弁論を経たとき

訴訟事件基準で算定した着手金の額の3分の1

報酬金:

事案が重大・複雑なとき

訴訟事件基準で算定した報酬金の額の4分の1

審尋又は口頭弁論を経たとき

訴訟事件基準で算定した報酬金の額の3分の1

本案の目的を達成したとき

訴訟事件基準で算定した報酬金に準じて算定

◆執行手続

着手金(執行すべき債権額基準)

訴訟事件基準で算定した着手金の額の2分の1(最低5万5,000円)

報酬金(回収した債権額基準)

訴訟事件基準で算定した報酬金の額の4分の1

【執行停止事件】

着手金(執行すべき債権額基準)

訴訟事件基準で算定した着手金の額の2分の1(最低5万5,000円)

報酬金(回収した債権額基準)

事案が重大・複雑なときのみ訴訟事件基準で算定した報酬金の額の4分の1

※本案事件と併せて受任した場合の着手金は、

訴訟事件基準で算定した着手金の額の3分の1を上限とする

◆遺言書作成

(ア)遺言書作成料

【内容に応じた基本料金】

簡易な場合(※1)・・・・・・・・・・・ 11万0000円(税込)

一般的な内容の場合 ・・・・・・・・・・ 16万5000円(税込)

複雑ないし高度な内容の場合(※2)・・・ 22万0000円(税込)

【方式に応じた加算料金】

自筆証書遺言(※3)・・・・・・・・・・ 加算料金 なし

公正証書遺言(※4)・・・・・・・・・・ 加算料金 5万5000円(税込)

(イ)オプション

相続人調査を行う場合 ・・・・・・・・・ 相続人調査の料金を加算

当事務所を遺言執行者に指定する場合 ・・ 割引 5万5000円(税込)

(遺言執行の料金も参照のこと)

※1 「簡易な場合」とは、「全財産を一人に遺贈又は相続させる場合」や「事前の財産調査などを省く場合」などを言います。

※2 「複雑ないし高度な内容の場合」とは、「遺贈又は相続させる人が5名以上の場合」や「遺産の数が多数(相続財産調査の基本料金の範囲を超過)の場合」などを言います。

※3 自筆証書遺言については「法務局での自筆証書遺言保管制度」の利用をお勧めしています。同制度を利用する場合には、別途、法務局への手数料が必要になります(申請1件(遺言書1通)につき、3900円)。

※4 公正証書遺言については、公正役場に納める手数料(証人2名分の日当、および公証人の報酬など)が、別途、必要になります。

▼関連する記事はこちら▼

遺言書の作成を検討されている方へ

絶対に遺言書を作成した方が良いケース

◆遺言執行

遺言書の中で当事務所を遺言執行者として指名して頂いた場合において、実際に遺言執行者に就任した場合の料金です。遺言執行者の報酬の定めとして、遺言書に記載します。

(ア)基本報酬

遺産総額:300万円以下の場合

報酬金の額:33万0000円(税込)

遺産総額:300万円を超え、3000万円以下の場合

報酬金の額:26万4000円(税込)+遺産総額の2.2%

遺産総額:3000万円を超え、3億円以下の場合

報酬金の額:59万4000円(税込)+遺産総額の1.1%

遺産総額:3億円を超える場合

報酬金の額:224万0000円(税込)+遺産総額の0.55%

※「遺産総額」について、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相続発生時の評価額を基準とします。不動産については、固定資産税評価額を用います。

(イ)その他

遺言執行に際して法的手続(訴訟その他)が必要となった場合、その手続きに関して必要な費用が加算される場合があります。

▼関連する記事はこちら▼

遺言の保管と執行について

◆民事信託(家族信託)

1 信託契約のプラン作成・提案 ・・・・・・・・・ 5万5000円(税込)

2 信託契約の組成費用

~ 1億円未満の部分 1.0%

1億円~ 3億円未満部分 0.5%

3億円~ 5億円未満部分 0.3%

5億円~10億円未満部分 0.2%

10億円~ 部分 0.1%

上記の合計額。ただし最低額 55万円(税込)

信託実行手数料

◯金融機関等の手続代理 22万円(税込) + 金融機関数 ✕ 5万5000円(税込)

◯不動産信託登記 司法書士費用 + 実費

◆信託期間中の監督・指導 月5万5,000円~月16万5,000円

◆信託終了時の処理代理

◯金融機関等の手続代理

22万円(税込) + 金融機関数 ✕ 5万5000円(税込)+信託対象財産 × 5%

◯不動産信託登記 司法書士費用 + 実費

◆遺言執行者の選任申立(遺言書の内容を実現する専門家の選任手続き)

【基本料金】・・・・・・・・・・・・・・・16万5000円(税込)

この費用の中には「相続調査セット」の【基本料金】が含まれます。

「相続調査セット」の【基本料金】の範囲を超えて【追加料金】が

生じる場合、その【追加料金】も必要になります。

【追加料金】 ①弁護士が裁判所に出向く場合、1回毎・追加 2万2000円(税込)

②弁護士の出張が必要な場合、1出張毎・追加 5万5000円(税込)

◆成年後見(補佐・補助) 開始審判申立(認知症などで判断能力が

【基本料金】・・・・・・・・・・・・・・・16万5000円(税込)

この費用の中には「相続調査セット」の【基本料金】が含まれます。

「相続調査セット」の【基本料金】の範囲を超えて【追加料金】が

生じる場合、その【追加料金】も必要になります。

※ 医師に支払う鑑定料(10万円前後)と、その他の実費は別途請求致します。

【追加料金】

①弁護士が裁判所に出向く場合、1回あたり・・・追加 2万2000円(税込)

②弁護士の出張が必要な場合、1出張あたり・・・追加 5万5000円(税込)

③推定相続人からの同意書取付、1人あたり・・・追加 2万2000円(税込)

(推定相続人からの同意書の取り付けは、原則として、依頼者ご自身で行って頂く必要があります。何らかの事情で依頼者ご自身で行えない場合、追加料金で当事務所が代行します。但し、同意書の取り付けの結果を保証するものではなく、結果として同意書の取り付けができなかった場合には、同意書なしで申し立てを行うことになることをご承知おきください。)

◆財産管理契約(将来に備えた財産管理の契約)

【財産管理契約締結時】・・・・・・・・・・・・・・・16万5000円(税込)

この費用の中には「相続調査セット」の【基本料金】が含まれます。

「相続調査セット」の【基本料金】の範囲を超えて【追加料金】が

生じる場合、その【追加料金】も必要になります。

※ 公正証書を作成するため、公証人への報酬などは別途必要です。

【弁護士が財産管理人となる場合】

財産管理人としての報酬・・・・・・・・基本月額:3万3000円(税込)~

※ 財産の種類・数などにより月額報酬が増減する可能性があります。

◆任意後見契約(自分で後見人を指定できる財産管理の契約)

【任意後見契約締結時】・・・・・・・・・・・・・・・16万5000円(税込)

この費用の中には「相続調査セット」の【基本料金】が含まれます。

「相続調査セット」の【基本料金】の範囲を超えて【追加料金】が

生じる場合、その【追加料金】も必要になります。

※ 公正証書を作成するため、公証人への報酬や、登記費用などは別途必要です。

【任意後見監督人選任申立時】・・・・・・・・・・・・ 5万5000円(税込)

※ 医師に支払う鑑定料(10万円前後)と、その他の実費は別途請求致します。

【追加料金】

①弁護士が裁判所に出向く場合、1回あたり・・・追加 2万2000円(税込)

②弁護士の出張が必要な場合、1出張あたり・・・追加 5万5000円(税込)

【弁護士が任意後見人となる場合】

任意後見人としての報酬・・・・・・・・基本月額:3万3000円(税込)~

※ 財産の種類・数などにより月額報酬が増減する可能性があります。